【文物故事】开平合山筑桥会会员名册簿

当今桥梁朝着现代化、

高速化的方向发展

但是在开平的蚬冈镇和百合镇之间

还“藏”着一座仿佛能让时光倒流的桥

开平第一座铁桥——合山桥

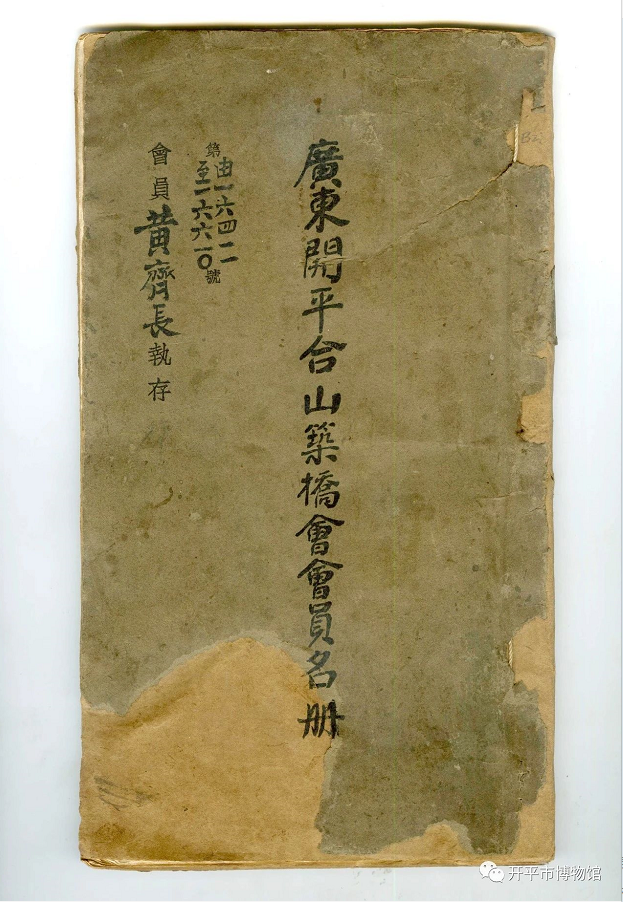

在开平市博物馆的馆藏里,有一本来自民国二十三年的名册簿,它的全名叫《广东开平合山筑桥会会员名册》。虽然纸张泛黄,但字迹清晰,记录了当年合山桥建桥的宗旨、捐款者的芳名及捐款数额。名册记载的不仅是当年建桥的各种资料,更展现了上个世纪30年代,开平海外华侨的赤子之心。

《广东开平合山桥筑桥会会员名册》(黄加良捐赠),高26厘米,宽14.9厘米。封面纸质为深灰色硬卡纸,封面正中题有《广东开平合山筑桥会会员名册》书名,封面左上角印有“第一六四一 一至二六六一0 号”、“会员黄齐长执存”字样。

昔日,蚬冈、百合两地被潭江所隔,行人来往不便,在百合齐塘河带村西南边与蚬冈镇横排村东北边,靠一只用绳缆拉曳的横水渡,往返载渡乡民。若遇风雨,险象横生,诸多不便。民国十五年夏季,一次由于拉船的缆索中断,满载乡民的渡船被急流冲覆,全船100余人除3人逃生外,其余都被淹没。此事震动了当时整个开平,旅外侨胞也深为震悼。这个时候,建桥势在必行。

民国十九年(1930),百合和蚬冈两地归侨、侨眷成立“广东开平合山筑桥会”,倡议募款建桥,以集股形式在美加等地发动捐款,每股25美元,共筹集到白银16.2万元。建桥发起人黄勒庸,毕业于日本早稻田大学桥梁工程系,当时从德国购回大批上等钢材,自行设计、施工建桥。在刚刚搭好钢铁骨架时,不巧连日暴雨,水流湍急,把钢骨架全部冲塌。但筑桥人员没有气馁,又从德国购回一批新钢材,再行兴建。历尽艰辛,终于在民国二十三年(1934)12月将这座无墩铁桥筑成,桥长67米、宽9.5米,同时修建了一条从百合齐塘通往蚬冈的公路。

首页印有两幅照片

上图为“广东开平合山铁桥全景”,注明:“长二百二十英尺一孔,桥底距水面三十七英尺,水深三十五英尺,共七十二英尺,民国二十三年十月完成”。

下图为“广东开平合山铁桥正面”,注明:“桥中间车路宽二十英尺,两边人行各五英尺半,共宽三十一英尺”。

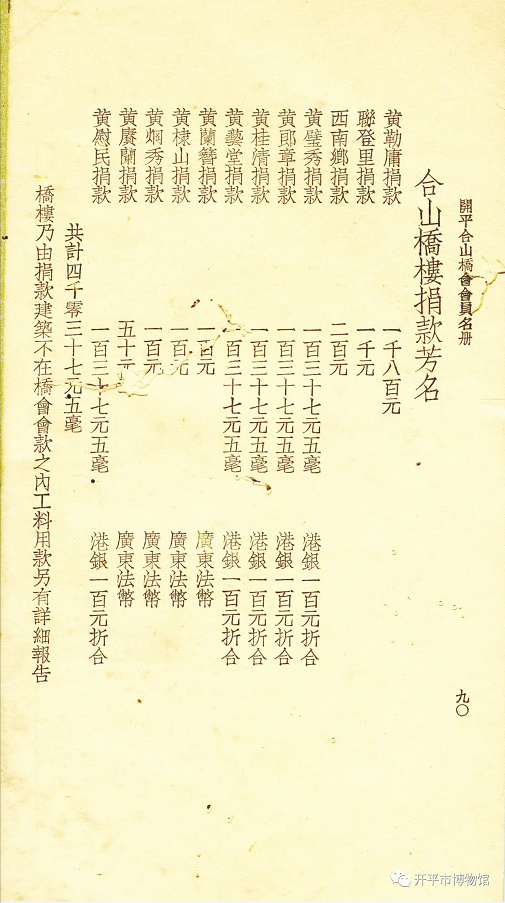

从第9页开始共用37页详细注明个人认购股份、数额以及捐款者芳名等,十分详尽。

抗战期间,合山桥是日本飞机轰炸的目标,蚬冈和百合两地乡民在桥上搭起葵棚,把铁桥全部盖住,并涂上了保护色,使日本飞机找不到轰炸目标,保护了铁桥的安全。合山桥承载的不仅仅是过往的行人与车辆,更是海外华侨对家乡开平的热爱之情。它,是开平侨乡发展的历史见证。1983年3月23日,“合山桥”被列为开平县文物保护单位。